目 次

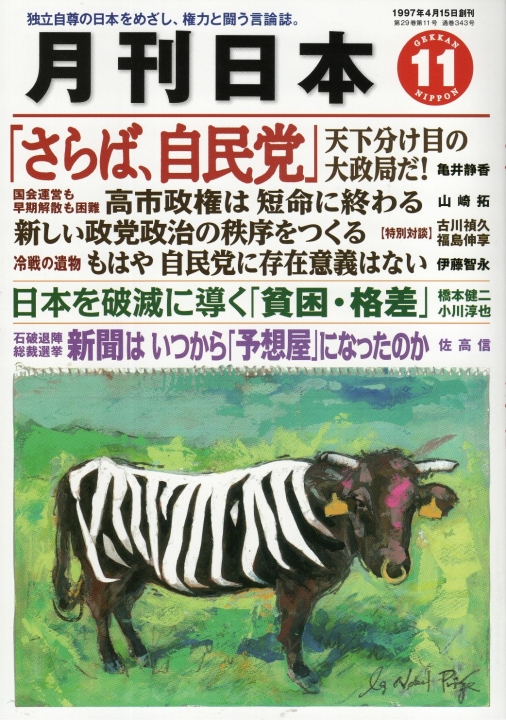

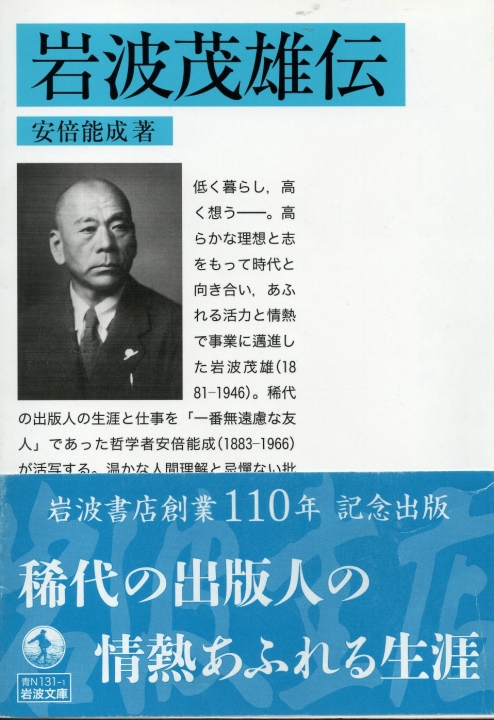

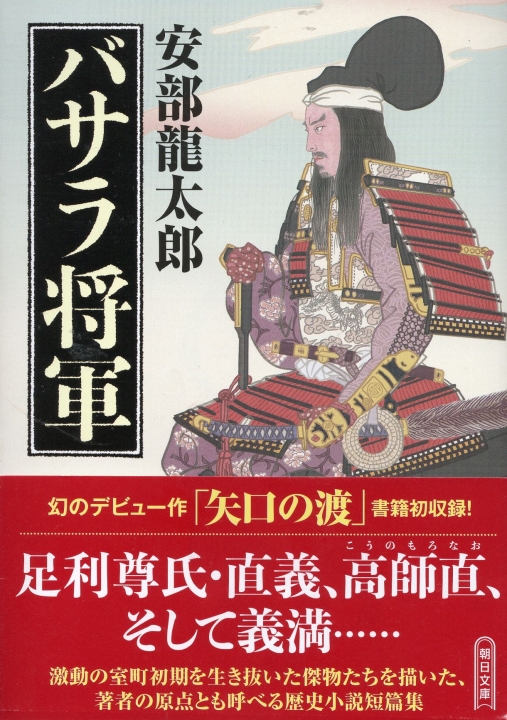

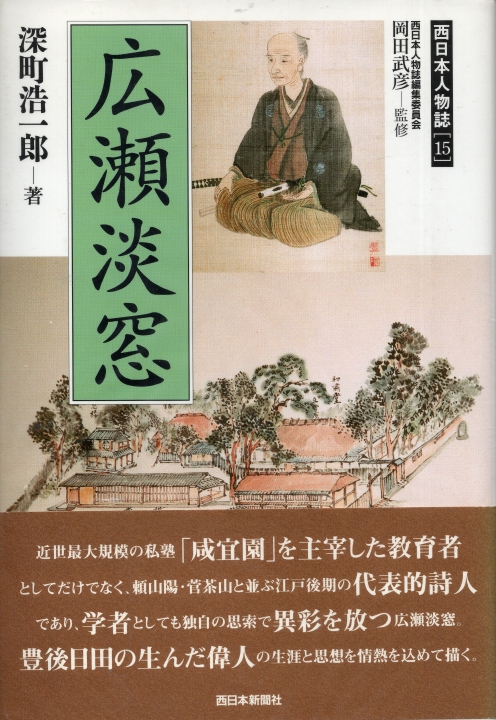

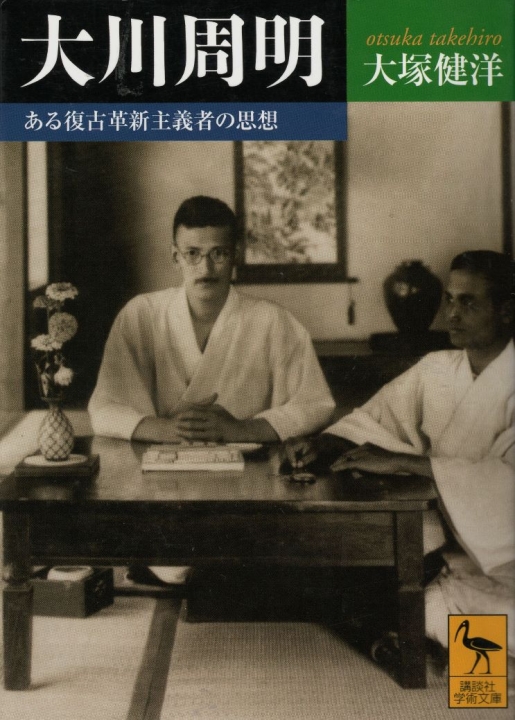

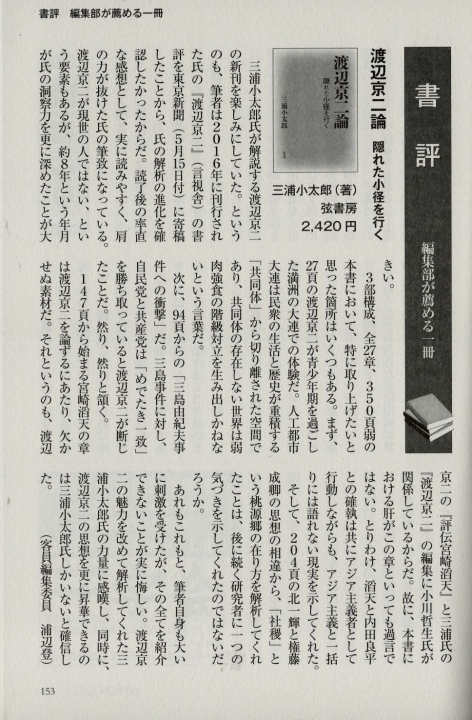

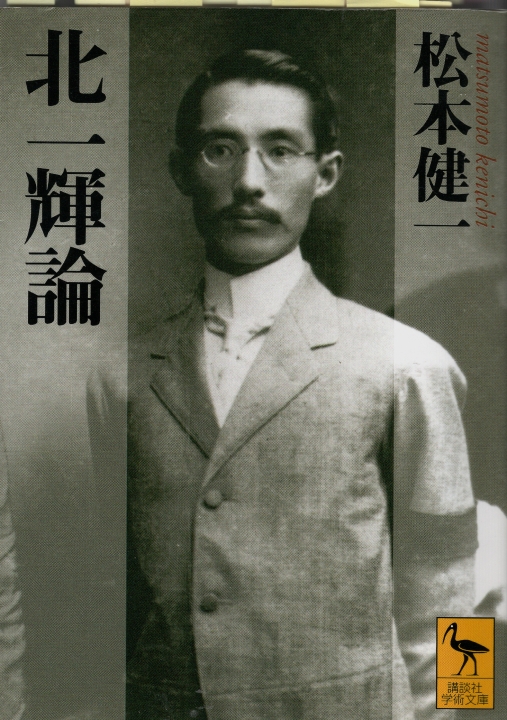

135.『侍従長の回想』藤田尚徳著、講談社学術文庫、2021年 133.『ポーツマスの旗』吉村昭著、新潮文庫、令和6年(2024) 132.『黒人に最も愛され、 FBI に最も恐れられた日本人』出井康博著、講談社α+文庫、2008年 131.『占領史追跡』青木冨貴子著、新潮文庫、平成25年 130.「月間日本」1月号掲載『真珠湾収容所の捕虜たち』オーテス・ケーリ著 角川新書 128.『黎明の世紀』深田祐介著、文春文庫、1994年 127.「月間日本」12月号掲載『大東亜会議演説集』三浦小太郎著 ハート出版 125.『岩波茂雄伝』安倍能成著、岩波文庫、2023年 124.『バサラ将軍』安部龍太郎著、朝日文庫、2025年 123.『広瀬淡窓』深町浩一郎著、西日本新聞社、平成14年 122.『日露戦役秘録』東京府教育会編、博文館、昭和四年 121.「月刊日本8月号掲載」『日本を支配してきたアメリカの悪の正体』髙山正之、ジェイソン・モーガン著、徳間書店 120.『近世人物夜話』森銑三著、講談社学術文庫、1989年 119.『榎本武揚シベリア日記』諏訪部揚子・中村喜和 編注、平凡社、2010年 117.『私の昭和史(上・下)』末松太平著、中公文庫、2013年 116.『集団はなぜ残虐にまた慈悲深くなるのか』釘原直樹著、中公新書 115.『的野半介』和田新一郎著、私家版、1933年(昭和8) 114.『日本型コミューン主義の擁護と顕彰』内田樹著、K&Kプレス「 月刊日本6月号」掲載 112.『僕には鳥の言葉がわかる』鈴木俊貴著、小学館、2025年 111.『二十歳の炎』穂高健一著、日新報道、2014年 110.『海軍大将伊藤聖一伝「大和」特攻を率いた提督』井川聡著 潮書房光人新社』 108.『米欧回覧実記1 アメリカ編』慶應義塾大学出版会編、2008年 107.『エマソン 自分を信じる言葉』佐藤けんいち著、ディスカバー・トゥェンティワン「月刊日本4月号」掲載 106 新版『凜』永畑道子著、藤原書店、2017年、初版1997年 105.『一人一殺』井上日召著、河出書房新社、2023年 104.『大川周明』大塚健洋著、講談社学術文庫、2009年 103.「渡辺京二論」三浦小太郎著 弦書房「月刊日本3月号」掲載 102.『北一輝論』松本健一著、講談社学術文庫、2002年 101.『田中清玄自伝』田中清玄著、大須賀瑞夫インタビュー、文藝春秋、1993 100.『日本がダメだと思っている人へ』江碕道朗・田北真樹子著、ビジネス社、2024年

135.『侍従長の回想』藤田尚徳著、講談社学術文庫、2021年

・戦後80年、まだまだ見えない史実が隠れているのではないだろうか 本書は、昭和19年(1944)8月29日から昭和21年5月3日まで、昭和天皇の侍従長を務めた藤田尚徳の回想録だ。いわば、昭和天皇にとっても日本にとっても、終戦という最も苦難の時代を送った侍従長の記録だけに、その一文字、一言が実に重要な意味を含んでいる。藤田は海軍大将まで務めた軍人だったが、退役後は明治神宮の宮司だった。しかし、乞われて昭和天皇の侍従長に就任した。 米英を主軸とする連合国軍との戦争について、自存自衛の開戦決定は昭和16年9月6日と記されている。そして、同年12月8日未明、日本海軍機動部隊がアメリカ海軍の根拠地であるハワイを急襲した。ここで大戦果を挙げたが、その後の戦局についてはジリ貧であり、ついにポツダム宣言受諾、敗戦となった。藤田は、この敗戦にいたるまでの回想を淡々と述べるが、時に昭和天皇と側近とのユーモア溢れる様子も記述していることから、意外な面白さを感じることができる。 しかし、終戦に至る経過の中では、言葉は控えめながら木戸幸一を「貴族」と揶揄し、時に木戸が昭和天皇側近でありながら天皇を侮蔑しているのではとも疑念を抱く。この疑念は藤田だけではなく、占領軍の高官も同じ感想を述べた。ふと、この件で長州閥による明治天皇すり替え説を想起してしまった。 更に、「貴族」といえば近衛文麿も木戸と近い印象を藤田は書き記す。近衛の場合、明治維新での成り上がり「貴族」ではなく、本家本元の貴族だが、やはり、戦争責任を回避するための自身を優雅に見せる風が見えてくる。 この回想録を読み進みながら、皇太子時代から昭和天皇を神格化していく向きが政権中枢にあったことが見える。その神格化することで天皇を形骸化したのが、やはり木戸幸一であったと藤田は柔らかな言葉で評する。これは近衛文麿が昭和天皇に奏上する際、侍従長に代わって城戸幸一が側にいたことに端を発していると考えられる。それも、ウソをついて藤田を控えさせたことが55頁に記されている。 本書には終戦工作、昭和天皇とマッカーサー元帥との会談などが出ているが、127頁には原爆投下、及びその威力の凄まじさを昭和天皇が知っていたことだ。それも奏上する外相の東郷茂徳より早く、詳しく、だった。これは、皇室において海外の短波放送を受信していたからといわれる。この事実は『占領史追跡』(青木冨貴子著)を併読すれば、「ナルホド!」と合点がいく。内務秘書官長の松平康昌は敗戦後、ニューズィーク東京支局長のペケナム記者を介して、アメリカ本国の意向を昭和天皇に伝える役目を担っていた。この松平が昭和天皇側近のキーマンではなかろうか。 東條英機の戦局の見通しの甘さは有名だが、この東條を首相にと内奏したのは木戸幸一である。もしかして、木戸は「敗戦革命」を主導していたのではとさえ思えてならなかった。終戦80年を経て、まだまだ多角的に見なければならない史実があるのではと思った。

122.『日露戦役秘録』東京府教育会編、博文館、昭和四年

・外交とは相手国に友人を持つことから始まる

枢密顧問官子爵金子堅太郎閣下講演と副題が付く本書は昭和3年(1928)の夏から秋にかけて開かれた金子堅太郎の講演を収録したものだ。都合、3回、講演が行なわれており、それぞれ、およそ2時間の講演となっている。空調設備が完全ではない中、金子の講演を聞きたいという聴衆が詰めかけていることに驚く。更には、第一回目の講演は金子の都合(天皇陛下臨席の会議が長引き)で開演時間に間に合わず、延期となっている。

3回の講演内容を300頁弱にまとめているが、その講演内容は明治37年に始まった日露戦争での対米交渉、いわゆるセオドア・ルーズベルト大統領との交渉に赴いた金子堅太郎の実情を語る内容だ。

金子とルーズベルトはハーバード大学の同窓という関係だが、在学中の面識は無い。金子が政府の官僚として欧米視察に渡航する際、在日アメリカ人美術家の紹介で金子はルーズベルトと会った。当時のルーズベルトは政府の一官僚に過ぎなかったが、将来、必ず大統領になる人物と早くから期待されていた人だ。これは日露戦争が始まる15年以上も前のことであり、金子との間でクリスマスカードの交換、書簡の往来が続いていたという。 金子は伊藤博文の命を受けアメリカに出向くが、当初待ち受けていたのはロシアを支持するアメリカ世論だった。アメリカ・シカゴの富豪はロシア貴族とは縁戚関係にあり、旅順、ウラジオストックとの貿易で収益をあげていた。更に、アメリカ南北戦争でロシアは北軍を支援したことから、親露派が大多数だった。アメリカにはアイルランド移民も多かったが、日露戦争中のニューヨーク市長はアイルランド出身だった。北軍を支援したロシアに親しく、対外活動を行なう金子にとってやっかいな事でもあった。 ポーツマス講和条約が成立する過程は多くの書物が伝えるが、金子とルーズベルトとの関係を表す文献などは少ない。関東大震災で金子邸が被災し文書類が焼失したこともあるが、本書のように昭和4年に刊行されたものも戦災に遭遇している。更に、本書の類いは大東亜戦争(太平洋戦争)後の日本で行なわれた焚書被害にも遭った。そんななか、本書が遺っていることは奇跡なのかもしれない。

115.『的野半介』和田新一郎著、私家版、1933年(昭和8)

・ここにも『近世怪人伝』のモデルが

夢 野久作の『近世怪人伝』は、玄洋社の頭山満や関係があった人々との交遊録だが、中には常人には理解の及ばない人々が登場する。なかでも、魚屋の篠崎仁三郎などは爆笑ものの人物だ。こんな面白おかしく生きた「怪人」は特異な存在と思っていたら、そうではなかった。本書の主人公というべき的野半介(安政5~大正6、1858~1917)もそうだった。 的野半介の存在は玄洋社員の一人として名前は知っていた。初代玄洋社社長平岡浩太郎の義弟で、玄洋社の機関紙である「九州日報」の社長を務め、衆議院議員でもあった。更に、日本の近代国家への道程において八幡製鉄所の貢献度は大きいが、その八幡製鉄所の誘致、運営、とくに若松港の築港に大きく関係したのが的野半介だった。こう書くと、実業界、ジャーナリズムの優等生のように思われるかもしれない。 ところが、この伝記を読むと、とんでもない大飯食い。それも偏食、変態かと思うほどの食べっぷり。それでいて、酒が飲めない。貧乏な時には、正直に「金が無い」と口にするが、友人知人が金銭に窮すると、自身の全財産をなげうってでも金の工面をする。こうくると、正直実直の人と思うが、花弄(かろう)こと花札遊びが大好きという御仁。それも賭け花札を公然とやる。しかし、流石に警察幹部の注意が及び自宅で花札をする。ところが、座敷の障子を開け放して花札をする。警察も取り締まりたいが地元の名士ということでそれができない。障子の開けっぱなしも、「障子が勝手に開く」といって警察署長に弁解する豪快さ。 この的野半介がいたからこそ、あの八幡製鉄所は操業にこぎ着けたと言っても過言ではない。それでいて、「オレが、オレが」というところが何もない。損得で行動しない玄洋社の面々だが、その中でもやはり「怪人」の部類に押し込みたい的野半介だ。「人はエピソードで語れ」と言うが、尾籠の話も含め、あまりに有りすぎて語り尽くせない。

111.『二十歳の炎』穂高健一著、日新報道、2014年

本書は安芸広島藩の高間省三という実在の人物を中心に据えた幕末維新小説だ。全16章にエピローグを含め300ページ余で構成されている。幕末維新史といえば、「薩摩、長州に司馬遼太郎の小説を読んでおけば事足りる」として、関心は低い。そんな世間一般の認識に抗うかのように、本書は幕末維新における広島藩の動きを語っている。史実に基づかず「定説」の如く語り継がれることへの反発が随所に見られる。このことは、評者としても大いに同意するものだ。 高間省三は安芸広島が生んだ頼山陽の再来と噂された人物だった。しかしながら、幕末の戊辰戦争に出征し、戦死してしまう。それも、幼少の頃からの許嫁を遺してだった。更には、その許嫁との間には一子があったにも関わらず。 幕末維新を一つの革命として捉えると、経済は必須だ。しかし、多くの維新史ではヒーローに武器弾薬、船舶についての記述がせいぜい。物流、兵站を含めての地政学的なものは少ない。江戸時代、日本の経済の中心は大坂(大阪)だったが、それは瀬戸内海という物流ルートがあってこそだった。しからば、その瀬戸内海の島々、港を擁する広島藩の動きは見逃せないはずだ。ところが、この瀬戸内海ルートでの幕末史に注視する史書は多くない。京の都での政治的なかけひき、騒動に話題の中心がおかれているからだ。 故に、いまだ幕末の一大トピックスである徳川幕府の「大政奉還」が土佐藩によるものと記されるのだ。「大政奉還」が広島藩を差し置いて土佐の後藤象二郎の抜け駆けであるとは、なんという結果なのか。いわゆる「歴史は勝者によって作られる」ではないが、薩長土肥によって作られた明治維新史には歪曲が多い。著者の憤りを感じながら読み進んだ。 本書の主人公高間省三が存命していたならば、帝国憲法、教育勅語の草案に加わっていたのではないだろうか。もしくは、海外留学を経て帝国大学の教壇に立っていたかもしれない。そう考えると、惜しい人物を喪ったとしか言えない。 評者には『維新秘話福岡』の著作があるが、その44ページに「勤皇論者の保護」として博多萬行寺の七里恒順住職が福岡藩に逃れきた芸備の志士を庇護したことを載せている。佐々木一郎という人物だが、多分に変名であろう。しかし、幕末、何らかの関係性が福岡藩と芸備との間に少なからずあったということだ。その動きを本書によって確認できたことは収穫だった。 最後に、高間省三という人が居たことを知らしめることは、弔いでもある。ここに本書の重要な存在意義があるのだ。

110.『海軍大将伊藤聖一伝 「大和」特攻を率いた提督』井川聡著 潮書房光人新社』

先崎彰容氏(日本大学教授)は、「何を求めれば、死の淵を飛び越す勇気をもつことができるのか」という疑問を持ったことから、西郷隆盛を追い求めた。西郷が勤皇僧月照を抱いて薩摩錦江湾に入水した事を指している。本書を通読しながら、著者の井川聡氏も戦艦大和とともに沖縄特攻を敢行した伊藤整一を西郷隆盛に重ね、本書を執筆していったのではと推察される。 評者は早くから著者の『軍艦「矢矧」海戦記』を読了していたことから、伊藤整一の人物像、思想を知ることになった。しかし、この伊藤整一生い立ち、親族については、詳しくは知らない。それだけに、著者が年月をかけて、一つ一つ、確認作業を進めていった事実が本書に結実したことはありがたい。序章、終章を含め全5章、500頁余の大部だが、一言一句を疎かにできない文章が続く。ある意味、現代版西郷隆盛をなぞるかのような印象すら受けた。 筆者は福岡県大牟田市にある伊藤整一の墓参をしたことがある。決して、交通至便な場所ではない。それは、伊藤が開拓農地のど真ん中で生まれ育ったことの証明でもある。本書512頁に記載がある堺修氏が伊藤の墓守をし、資料を丹念に保管収集されていたからこそ、伊藤整一の核心に触れることができた。深く感謝申し上げる。